Table de la rubrique Fortune critique

Table générale

Contacts : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr

|

Sylvain Kerspern - dhistoire-et-dart.com |

Table de la rubrique Fortune critique Table générale Contacts : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr |

|

À propos d’une étude de Jamie Mulherron Claudine et Jacques Stella. Quel auteur pour les Pastorales? Mise en ligne le 29 mai 2013 - retouches le 3 décembre 2016; octobre 2020 |

|

|

Travaillant sur une révision du catalogue des estampes des soeurs Bouzonnet à partir de celui de Roger-Armand Weigert pour mieux cerner, notamment, la personnalité de Claudine, l’aînée, j’ai trouvé sur Internet l’étude que Jamie Mulherron a consacrée à celle-ci et à son oncle à propos des Pastorales (Print quarterly, t. XXV, 2008 n°4). Dans la même revue quelques mois plus tôt, cet auteur avait contribué de façon décisive à une meilleure perception de Jacques, en lui retirant un ensemble de dessins qui avaient été rapprochés de cette suite gravée (y compris par moi, dans un premier temps, pour l’un d’entre eux), pour les donner à Claude Simpol. Sans l’affirmer tout à fait, le fond de l’article de Jamie Mulherron consiste à pareillement dépouiller Jacques mais au profit de Claudine, qui aurait inventé les Pastorales. Certes, de tenaces lacunes à propos de cette suite pouvaient suggérer des doutes sur les affirmations qui ont pu avoir cours à son sujet. Doit-on, pour autant, aller jusqu’à priver l’oncle d’un des ouvrages les plus anciennement rattachés à son nom? Je souhaite évaluer ici un certain nombre des arguments soutenant cette hypothèse et, ce faisant, étayer ce que j’avais brièvement exposé en 1994 à propos de Claudine, de son style et de sa relation avec celui de son oncle. |

|

L’usage du nom de Stella. |

Jamie Mulherron le note, Sylvain Laveissière a suggéré avec malice qu’ajouter Stella à Bouzonnet (voire l’y substituer) était autant un honneur rendu à l’oncle qu’un moyen de s’en approprier une part de la renommée, ainsi que les répercussions commerciales. Faut-il pour autant aller jusqu’à croire que Claudine aurait frauduleusement publié sous le nom de Jacques ses propres ouvrages? Il nous faut d’abord étudier les indices de ce qui a pu motiver ce complément d’identité. |

Un premier élément d’appréciation est fourni par la lettre du 17 août 1657 signée ABouzonnet Stella, envoyée à Nicolas Poussin, dans laquelle il précise en marge, comme en post-scriptum : “Je vous prie, si vous nous faites l’honneur de nous écrire de mettre l’adresse sous le nom de Stella parce que la vôtre dernière ils eurent de la peine à trouver le lieu parce qu’ils ne connaissaient pas le nom”. Le nom en question était vraisemblablement Bouzonnet; Claudine de Masso, dont Antoine relaie le salut, ne savait ni écrire ni signer, selon les différents documents contractés par elle. Voilà une raison pratique qui peut certes correspondre au souci de se rattacher à une forte notoriété mais qui s’inscrit aussi dans un contexte précis : nous sommes quelques mois après la mort de Jacques, qui avait fait en sorte que le jour même de son décès, son logement au Louvre passe à ses héritiers neveux et nièces, comme l’atteste le brevet qui le concerne. Ce document accole systématiquement les deux noms de Bouzonnet et Stella pour désigner Antoine et Claudine, dont il évoque les longues années de formation à l’art de peinture et de gravure auprès de l’oncle. La même association figure évidemment dans le privilège d’éditrice accordé à Claudine le 10 août 1657. |

Lettre d’Antoine Bouzonnet Stella à Nicolas Poussin, 17 novembre 1657.

Lettre d’Antoine Bouzonnet Stella à Nicolas Poussin, 17 novembre 1657. Verso de la Vénus à la fontaine, Louvre, Cabinet des dessins, Inv. RF 762. |

C’est donc, avant tout, une forme de concrétisation d’un lien qui relève de la succession sous l’Ancien Régime : la concession par le roi du logement pose d’ailleurs la question en ces termes, en évoquant le possible mariage de la nièce. En regard, on peut rappeler les propos de Félibien à propos de la descendance de Poussin, que seule la peinture assura : il considère ses ouvrages comme ses propres enfants. Cette notion est centrale, constitutive de l’ordre social. Dans le cas des Bouzonnet, le nom de Stella l’affirmait et justifiait les privilèges dont ils jouissaient. |

|

L’apprentissage des Bouzonnet : la gravure et ses techniques. |

Le brevet pour le logement fait état d’un apprentissage déjà long. Pour en marquer le début, Jamie Mulherron rappelle que Jacques avait obtenu ce logement en 1654 (en remplacement d’un précédent, attesté depuis 1640). Pourquoi ce changement? Concrètement, cela suppose d'abord que celui dans lequel il doit s’installer pour répondre éventuellement à de nouveaux besoins se soit libéré. Il se peut que cela corresponde à la prise en charge d’Antoinette, qui atteint alors ses 13 ans, et de Sébastien, qui a 10 ans (et mourra moins de dix ans plus tard). Mais pour Claudine (née en 1636), pour Antoine (1637), voire Françoise (1638)? En 1987 et 1994, j’ai situé à la fin des années 1640 le début de la constitution de l’atelier, conformément aux sources qui disent que l’oncle prit ses héritiers en apprentissage fort jeune. Cela correspond aux usages de l’Ancien Régime qui veut que la première formation professionnelle commence vers 12 ou 13 ans. C’est à cet âge que Jacques Blanchard est mis en apprentissage chez son oncle Nicolas Baullery. On dit aussi que Poussin vint tard à la peinture, à la suite de la rencontre de Quentin Varin, dont on sait qu’il séjourne dans sa ville, les Andelys, en 1612, alors qu’il a 18 ans. Claudine, elle, a peint à 17 ans, en 1653, un ex-voto pour Fourvière, avant de réaliser la première gravure de l'atelier, d'après son oncle, Saint Louis distribuant les aumônes en 1654, précisément. Impossible, donc, de situer aussi tard son apprentissage, et ceux d'Antoine ou de Françoise, dont les premiers ouvrages paraissent dès 1658. |

Relevé fait à la demande de Pierre-Jean Mariette de l’autoportrait de Claudine Bouzonnet Stella inclus dans l’ex-voto peint en 1653 pour Notre-Dame de Fourvière, à Lyon. Sanguine, Oxford, Ashmolean Museum.

Relevé fait à la demande de Pierre-Jean Mariette de l’autoportrait de Claudine Bouzonnet Stella inclus dans l’ex-voto peint en 1653 pour Notre-Dame de Fourvière, à Lyon. Sanguine, Oxford, Ashmolean Museum. |

Le déclic pour l’oncle fut peut-être l’abandon de la traduction par Couvay et surtout François de Poilly (qui part pour Rome en 1647 et n’en revient que peu avant la mort de Stella) de ce qui constitue sa première “série” et entreprise éditoriale en France, ses Jeux d’enfants, que Claudine mènera à son terme et publiera dès 1657. En juillet 1647, François Stella, le frère cadet, meurt. L’année suivante, qui voit la création de l’Académie royale de peinture et de sculpture à laquelle Jacques ne prend pas part, il peint une méditation sur la mort pour son ami (et voisin au Louvre) Théophraste Renaudot. Tel est le contexte de la création de l’atelier familial, au sein duquel Chantelou, le mécène et ami de Poussin, s’essaie à l’eau-forte, en 1648 selon Mariette en traduisant deux inventions de Stella : Le Christ lavant les péchés du monde est reproduit dans l’étude sur Claudine en 1994. |

|

Stella a pratiqué l’eau-forte, sans doute aussi la gravure sur bois. On peut croire qu’il avait des notions dans le maniement du burin. Il est remarquable de voir Abraham Bosse, acquafortiste renommé, s’essayer à traduire avec le seul burin une peinture de Jacques Stella pour l’éditeur Pierre Mariette, autour de 1640 ou après, selon la date probable de la composition. Essai maîtrisé mais sans lendemain, apparemment : pour l’essentiel, Bosse est un acquafortiste, et il se sert très rarement du burin, pour des retouches ponctuelles. Par ailleurs, on voit le même Bosse et Gilles Rousselet - autre traducteur régulier du Lyonnais - collaborer, pour allier les deux techniques sur cuivre, dans des séries d’images comme les Femmes fortes d’après Claude Vignon, et traiter séparément figure principale et fond de paysage. Cette combinaison dont Jamie Mulherron fait l’un des mérites de Claudine est sans doute encore un héritage de l’oncle et de ses amis graveurs, dont elle se sert d’ailleurs dès ses premiers ouvrages personnels, les images pour le Missel Voisin, selon cet auteur. Il n’en demeure pas moins nécessaire de noter que Françoise n’a pratiqué apparemment que le burin et Antoinette principalement l’eau-forte, Claudine mêlant les deux. J’en ai déduit, dès 1987, que Jacques - aidé de ses amis graveurs déjà cités, et d’autres, peut-être - avait en priorité enseigné la première technique, misant sur la traduction la plus propre et fidèle; l’appréciation de Mariette suggère que le but fut atteint. Qu’Antoinette ait été plus complètement formée à l’eau-forte tient sans doute à la volonté d’Antoine, rentré en France en 1663 alors que sa cadette a 22 ans. De fait, c’est elle qui a traduit principalement leur frère dans cette technique. Mariette, encore lui, signale une petite pièce à l’eau-forte d’Antoine, que je n’ai pas retrouvée mais qui pourrait être une petite démonstration pédagogique de sa part. |

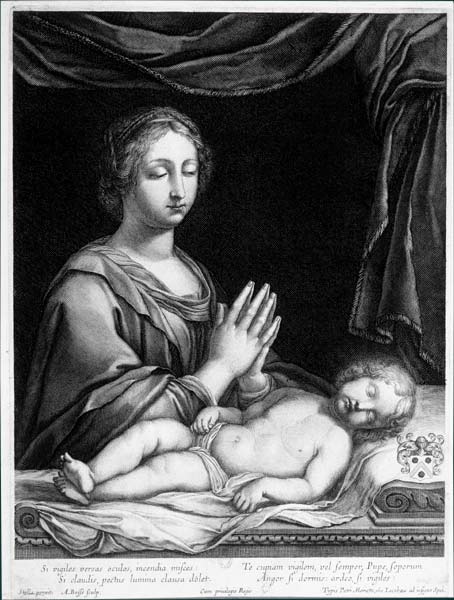

. .Abraham Bosse d’après Jacques Stella, Vierge adorant l’Enfant endormi, gravure au burin, 1640-1645? Paris, BNF. |

|

Les Pastorales : Jacques ou Claudine? |

|

Revenons aux Pastorales. Au fond, l’interrogation soulevée par Jamie Mulherron serait double : y eut-il vraiment des modèles (dessinés ou peints) de Jacques? Claudine pourrait-elle en être finalement responsable? |

La première question pouvait encore être posée en 2006, ce que Jacques Thuillier et Sylvain Laveissière font notamment parce que les inventions sont absentes de l’inventaire de Claudine; mais pas exactement comme semble l’avoir compris Jamie Mulherron : pour eux, il s’agit de savoir s’il y eut des peintures, ou, comme pour la Vie de la Vierge ou les Jeux d’enfants, simplement des dessins. Ni l’un ni l’autre n’envisagent de revenir sur l’auteur, et la réapparition d’un Paysage au laboureur à la gouache, indubitablement de Jacques et signé et daté de 1655, présenté dans l’exposition de 2006 et depuis entré au Musée des Beaux-Arts du Canada d’Ottawa, semblait apporter un argument indiscutable à l’idée que l’ensemble soit bien de l’oncle : seule restait ouverte la possibilité qu’il ne reprenne pas des peintures mais, par exemple, d’autres gouaches. |

Jacques Stella, Paysage à la charrue, gouache, 1655. Ottawa, Musée National du Canada.

Jacques Stella, Paysage à la charrue, gouache, 1655. Ottawa, Musée National du Canada. |

Le nom de Jacques n’apparaît certes pas au frontispice mais il est porté au bas de chaque sujet, sans ambiguïté. Que Claudine figure seule en tête tient simplement au fait de devoir indiquer l’adresse où se procurer la suite, voire les tableaux, puisque Claudine précise bien qu’il s’agissait de traductions de peintures de l’oncle; publicité efficace, peut-être, puisque ces ouvrages ne seront pas inventoriés en 1693. On peut ajouter que Claudine n’était pas à l’aise dans l’exercice des écritures, pour lequel elle commet volontiers des fautes : plaisris au lieu de plaisirs, Bouzounet pour Bouzonnet, par exemple, pour le titre des Jeux d’enfants, en 1657. L’argument n’a donc rien de décisif D’autre part, Jamie Mulherron juge sévèrement les dessins passés en vente en 1995, contrairement à Sylvain Laveissière, qui leur est favorable. Je me garderai d’être catégorique car je ne les ai pas vus directement, mais les reproductions consultées montrent bien le style tardif de Jacques, et avec sa fermeté habituelle. La réapparition, depuis, de trois peintures de belle qualité, que j’ai vues et qui sont certainement les modèles des gravures correspondantes, balaye définitivement les doutes. Je me permets de renvoyer aux études publiées ici et là, sur ce site. |

|

J’écrivais notamment : La comparaison entre dessin (à g.), tableau (au centre) et gravure (à dr.) pour ce détail montre que les deux premiers portent un style ferme et sculptural, celui de Jacques, que Claudine assouplit sinon ramollit dans la troisième, avec une légère modification de la tête qui correspond aux types qui lui sont propres. Certains autres détails (le rabat jaune du tablier passant sous le bras gauche, les plis bouffants de la robe, entre autres) s’écartent du modèle peint pour suivre le dessin, clairement destiné à la gravure.

|

On y lira ma conviction qu’il s’agit bien d’ouvrages de Jacques, non de la nièce, pour des raisons de style, aussi bien dans les types pratiqués que dans le coloris. J’y fais même le départ entre ce qui appartient en propre à l’oncle dans les originaux peints et dessinés, et ce qui traduit le style propre à Claudine dans les gravures. Au bout du compte, voilà la question qu’il aurait fallu trancher et qui fait défaut dans l’étude de Jamie Mulherron : la caractérisation des styles, en particulier celui de Claudine, non en termes généraux assez peu convaincants (Jacques serait baroque quand Claudine serait classique) mais suivant les choix de compositions, la restitution des physionomies ou des dispositions, la gamme chromatique, etc. |

C’est ce travail que j’ai fait en 1987, une première fois, et dont j’ai publié des éléments en 1994; travail qui m’avait notamment permis de proposer que certaines feuilles rattachées à une Vie de la Vierge différente de la grande suite ne soient plus attribuées à l’oncle mais à la nièce, à la suite de Mariette. C’est cette approche encore qui m’avait fait rapprocher l’effet général de celui des illustrations du Breviarium romanum d’après Charles Errard, en évaluant la capacité à composer, non le travail de gravure. C’était en soi un compliment qui revenait sur les critiques sévères de Jeanne Lejeaux, trouvant ordinaires les dessins (aujourd’hui détruits) de Claudine pour le Missel Voisin. Ironie, on trouve un Office de la semaine sainte publié à Lyon, reprenant une édition par l’abbé de Marolles avec d’autres images, et orné de gravures par Auroux d’après Claudine et le Missel Voisin pour l’Entrée du Christ à Jérusalem et la Résurrection, et d’après Errard pour l’Institution de l’Eucharistie. Claudine Bouzonnet Stella, Naissance de la Vierge, Harvard Art Museum (détail) |

|

Ma réserve devant l’enthousiasme de Mariette tenait à la capacité à poser le décor pour laquelle Claudine n’eut apparemment pas le temps d’être parfaitement formée : Jacques la destinait sans doute principalement à la gravure; la peinture, en particulier d’histoire, devait correspondre à un loisir ou à une pratique d’appoint pour l’atelier des Bouzonnet, ce qui se produira à l’occasion de commandes à Antoine. Quelques remarques sur le Missel Voisin me permettront de clarifier ma pensée. La lecture des annexes, notamment des privilèges et autres approbations accordées par telle ou telle autorité, est toujours instructive. Dans le cas du Missel romain traduit en français par Voisin, on y apprend que l’ouvrage doit être prêt dès mai 1658, selon le privilège royal et l’inscription sur le registre des libraires. On peut croire que les images aient été, à cette date, déjà bien avancées, sinon achevées. Si l’impression ne se fait qu’en septembre 1660, il semble qu’il faille l’imputer au souci de se garantir à propos d’un travail sujet à controverse, autant par l’intention de donner un office avec commentaires en français que par la personnalité de l’auteur, proche des Jansénistes : les approbations de différents prélats sont en effet recherchées jusque dans le courant de cette année. Précautions finalement inutiles, l’ouvrage étant condamné par le pape dès 1661. |

|

Je me suis interrogé sur le lien avec deux dessins de Claudine autrefois dans la collection de Mariette et parvenus l’un à l’E.N.S.B.A. (signé et daté de 1658), l’autre au Louvre. Il semble conjecturel : les Noces de Cana n’auraient sans doute pas leur place dans un tel ouvrage, non plus que leur format en largeur. Néanmoins, confronter la version de l’Entrée du Christ à Jérusalem dessinée avec celle, contemporaine, gravée dans le Missel permet de comprendre mon appréciation des limites de Claudine. Claudine Bouzonnet Stella, Ci-contre : Jacques Stella, |

|

|

Le plus important, pour les deux Entrées, est évidemment la grande différence du fond. Dans le dessin du Louvre, Claudine a cherché à représenter une architecture complexe, figurant la porte de Jérusalem, dont la perspective, au bout du compte, est mal maîtrisée. La trame ainsi constituée est sans profondeur et confuse. La source paraît en être la Rencontre d’Anne et Joachim à la porte dorée de la grande suite de la vie de la Vierge de Jacques, autrement plus convaincante.

|

Jacques Stella, Anne et Joachim à la porte dorée, dessin, 1655-1656, Nancy, Musée des Beaux-Arts |

Claudine Bouzonnet Stella, Les repères ont longtemps manqué pour distinguer leurs deux styles, raison pour laquelle des spécialistes aussi éminents que Gilles Chomer, Jacques Thuillier et Sylvain Laveissière jusqu’en 2006, pensaient que les dessins pour la “petite” vie de la Vierge étaient bien de ce dernier. La redécouverte lors la préparation de l’exposition de 2006 du dessin de Claudine pour la gravure de Landry de la Réception du Dauphin dans la confrérie du Rosaire (Louvre), datable de 1662, a posé un nouveau jalon ferme pour l’évolution de Claudine : en s’éloignant de l’oncle, elle ne recherche pas particulièrement Poussin. Elle agglutine volontiers ses dispositions, ménageant des frises continues de têtes, ferme un peu systématiquement sa composition par un personnage sur un côté (voire sur les deux), élément relais suggérant le commentaire chez Stella qui l’employait aussi volontiers, mais qui apparaît plus ici comme un procédé théatralisant l’image, en incluant un simple spectateur. Claudine Bouzonnet Stella, Si on convoque à nouveau le témoignage du Saint Martin, signé et daté de 1666 pour juger de cette période de 1660-1666 au cours de laquelle Claudine devrait avoir conçu, selon la suggestion de Jamie Mulherron, les Pastorales publiées en 1667, on ne voit rien qui permette d’envisager que la nièce soit responsable de ces grands paysages dominés par des architectures monumentales et bien conduites, où campent de robustes paysans aisément distribués dans l’espace. Les peintures retrouvées montrent un coloris sonore, si proche de celui de son oncle sur ses vieux jours, si différent de celui du tableau russe, à la gamme acidulée. Les Pastorales ou Plaisirs champêtres s’inscrivent au contraire pleinement dans les recherches de Jacques, et ce dès son séjour italien, et forment, avec les Jeux d’enfants, la Vie de la Vierge, la Passion et une suite autour de Vénus et l’Amour que Claudine se garda bien de traduire en gravure, en plus de livres de portraiture, le legs artistique testamentaire à ses nièces et neveux, et grâce à eux, qui prirent soin de le diffuser, à l’art en général. Ne le privons pas de sa singularité, qui l’avait sans doute fait estimer de Poussin - lequel n’aimait guère les médiocres - au point que celui-ci accepte, rare faveur, que le neveu Antoine reçoive ses conseils en souvenir de l’oncle. Laissons-lui, entre autres, cette manière tout à la fois simple et héroïque d’évoquer la vie aux champs. Ces peintures forment des témoignages historiques précieux mais aussi, et surtout, des poésies nostalgiques et souriantes réinventant un éternel quotidien que le peintre ne pouvait plus connaître, et qui a maintenant quasi disparu. Sylvain Kerspern, Melun, mai 2013 Jacques Stella, Le branle, |

|

| Courriels : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr. |

|

Vous souhaitez être informé des nouveautés du site? C’est gratuit! Abonnez-vous!

Vous ne souhaitez plus recevoir de nouvelles du site? Non, ce n’est pas payant... Désabonnez-vous.... |