Table générale

Contacts :

sylvainkerspern@gmail.com

Classique

Les Stella

|

Sylvain Kerspern - dhistoire-et-dart.com | ||

| Tables des rubriques : |  Table générale Contacts : sylvainkerspern@gmail.com |

||

Classique |

Les Stella |

||

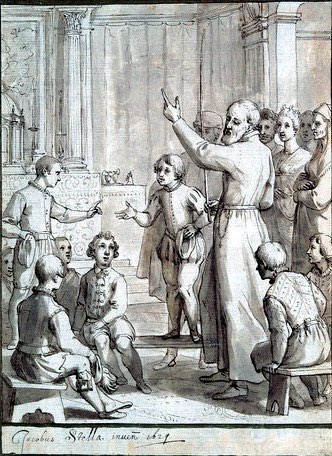

Sylvain Kerspern Construire un catalogue raisonné : le cas de Jacques Stella. Mises en ligne le 17 février 2018 et le 24 juin 2019 |

|

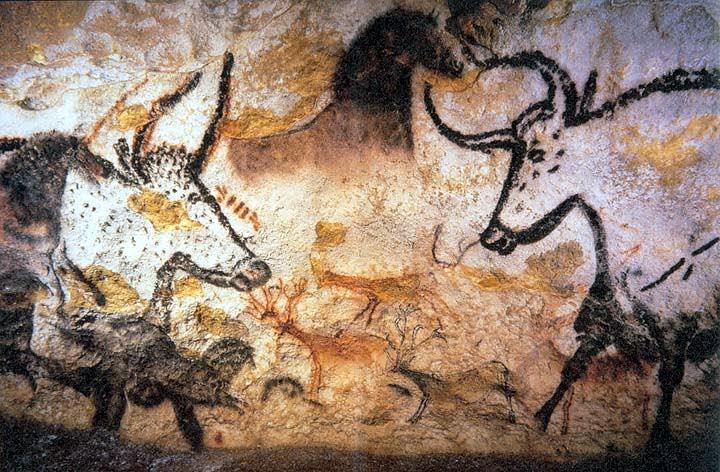

| Dans l’enthousiasme de mes premières années d’études en histoire de l’art, j’avais fais part à mon ancien professeur de philosophie des réponses qu’elles m’avaient procurées, sans forcément me satisfaire, dans l’interprétation de Lascaux ou de la chambre de la Signature de Raphaël aussi bien que des premières interrogations sur la question de la main créatrice et sur son identification - l'attribution, le travail d'atelier. Il s’en amusait, estimant que cette question, notamment pour Lascaux, avait une importance toute relative, et pouvait même être retournée pour en dégager la signification primordiale, au fond, pour nous : il y voyait le signe de l’humanité de celles et ceux qui avaient peints là, à ce moment-là, il y a environ 20000 ans; une marque collective, universelle. |

|

Bestiaire à Lascaux. |

| La main et l’esprit. |

|

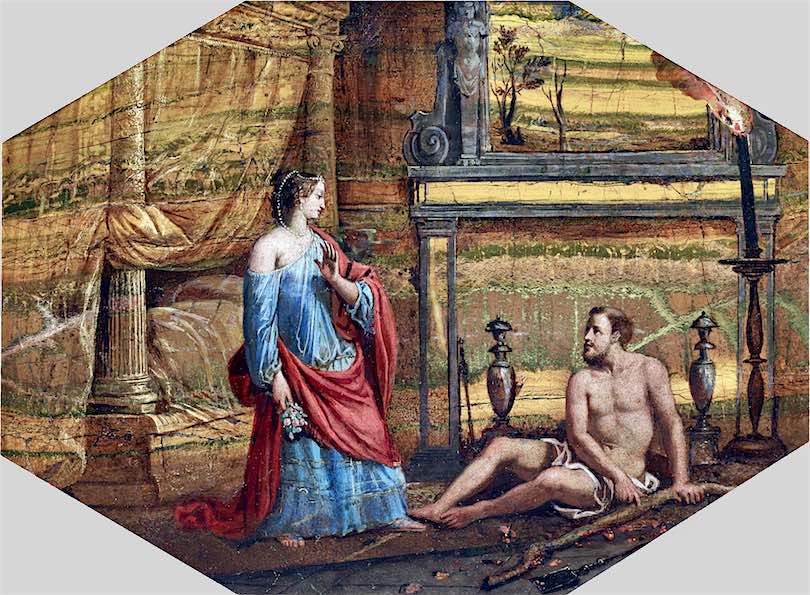

On aurait tort de croire, en effet, que ce sont deux exercices distincts que la réflexion sur le jeu des formes déployées par la main humaine et sur la signification qu’elles produisent, que l’une d’elle puisse être négligée au seul bénéfice de l’autre. Je me suis parfois demandé si j’aurais accordé autant d’intérêt au travail de la matière picturale en de multiples variations de Nicolas de Staël, dont j’avais vu une rétrospective à la galerie Jeanne Bûcher en compagnie du même professeur, sans les différents écrits qu’il a pu laisser et qui témoignent de ses recherches et du sens qu’il leur donne, alors que l’art contemporain m’est assez étranger. J’ai consacré le mémoire universitaire secondaire à son approche du paysage, en même temps que j’entreprenais d’approfondir mes premières recherches à propos de Jacques Stella. Dans son cas, les clés de lecture étaient tout autres, et la perception de son art bien trouble. Le point de départ de cette aventure qui dure depuis maintenant presque trente-cinq ans avait été l’exposition sur les Peintures françaises du XVIIè siècle dans les collections américaines, sans doute celle que j’ai le plus regretté de n’avoir pas vue. Parmi les tableaux exposés, L’enlèvement des Sabines de Princeton faisait débat. Pierre Rosenberg, responsable de cet admirable rassemblement, y croyait, bien sûr ; Jacques Thuillier, avec qui j’en ai parlé au moment de mon mémoire de maîtrise (soutenue en 1985), n’était alors pas du tout convaincu, notamment en raison de la violence des expressions et de sa grande animation. J’ai fait de ce regard sur son œuvre le sujet de mes premières véritables recherches universitaires alors, repris plus tard dans l’article publié dans la Gazette des Beaux-Arts, en 1994. J’y pointais le filtre déformant de l’amitié, funeste devant l'Histoire, de Nicolas Poussin, qui se met en place au XVIIIè siècle et qui avait fini par en faire un médiocre imitateur, en contradiction flagrante avec l’estime que requérait cette amitié. Au vrai, j’y éprouvais ma propre capacité à entrer dans son univers. Lors de la présentation exceptionnelle à Paris d’une autre exposition consacrée à l’art du temps et destinée aux publics irlandais et hongrois, en cette même année 1985, je me suis livré à une petite expérience à son propos, m’installant non loin de la Clélie, qui demeure l’une des plus singulières productions de l’artiste. La manifestation bénéficia d’une assistance soutenue, remarquable pour un art difficile d’approche et donc d’autant plus favorable au recours à des commentaires pré-établis, aux préjugés. Pourtant, au moment d’aborder la représentation de l’héroïne romaine du Louvre, c’est le silence, la sidération, qui s’imposaient, la plupart du temps; puis le discours convenu sur l’amitié de Poussin fleurissait après la lecture du cartel, sans rien dévoiler pour autant de ses enjeux. |

|

Nicolas de Staël, Paysage de Sicile, 1954. Toile, 114 x 146 cm. Grenoble, Musée des Beaux-Arts. |

|

|

|

Jacques Stella, L'enlèvement des Sabines. Toile, détail. Princeton. |

Jacques Stella, Clélie traversant le tibre. Toile, 137 x 101 cm.Louvre. |

| « L’homme et l’oeuvre » |

Pour les comprendre,

il faut donner de l’épaisseur à l’artiste,

comme le remarquait Jacques Thuillier en 1958, dans

sa communication sur Stella au colloque international Nicolas

Poussin :

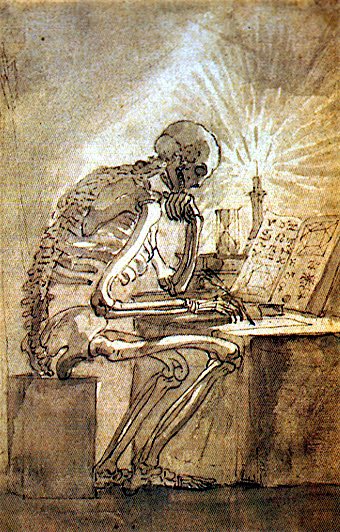

« Est-ce céder à une tentation facile qu’évoquer, en refermant Félibien, le long visage osseux de Stella, raviné par la maladie, et ce regard fiévreux et désabusé sous le grand front dégarni que nous conserve le portrait de Lyon ; qu’évoquer aussi ces journées d’hiver, ‘lorsque les soirées sont longues’ où dans le Paris boueux du quartier du Louvre le peintre malade poursuivait ce rêve bucolique, mêlant les souvenirs de la campagne romaine à ceux du Lyonnais ? Si la sérénité du Polyphème ou l’harmonie agreste de L’été nous touchent davantage à la lecture des lettres de Poussin, on est peut-être en droit de rappeler que chez Stella lui-même l’évocation virgilienne de ces Pastorales, comme l’impassible maîtrise des formes dans les grandes compositions, apparaissent la revanche des pires misères physiques, et peut-être morales. Nous ne voyons plus que l’exercice indifférent du praticien dans ce qui fut (le témoignage de Félibien suffirait seul à l’établir) la recherche passionnée et la vie même de l’artiste. »Ce travail, qui passe par la mise en place d’une biographie, et qui conduit, pour chaque œuvre, à tirer le plus de fils possibles quant aux protagonistes de la commande, est un préalable essentiel pour dresser un tel portrait psychologique de l’homme derrière la main, et esquisser son évolution. Celle que j’ai mise en ligne, dont l’austère rigueur du format est compensée par les discussions qui accompagnent les mentions datées ou datables, ne rencontre pas vraiment ce que Jacques Thuillier croyait deviner en 1958 et sur quoi il n'est pas revenu en 2006, qu’il précisait ainsi : « Il règne dans l’oeuvre entier un certain air de froideur. Certes : et ce malade, chez qui tous les documents font pressentir une sensibilité délicate et tourmentée, affecte précisément dans son art une constante réserve, un dépouillement volontaire. Toute son invention plastique, tout ce qui devrait faire à nos yeux son originalité et son mérite éminent, prend son sens de cette recherche, dont il faudra bien admettre un jour la qualité humaine, comme on l’a finalement reconnue chez un David. »C’était négliger sa popularité romaine, qui lui avait valu sa mésaventure, quelqu’elle soit ; ou la joviale faconde de la lettre à Langlois de 1633 ; sans parler d’une aisance en société lui permettant de quitter l’ambassade de Créquy, sur le retour en France, pour aller saluer à Milan le cardinal Albornos. En 1648 encore, Théophraste Renaudot à peine installé, comme lui, dans les galeries du Louvre, doit recevoir sa visite, d’où découle le dessin d’une forme d’humour macabre représentant La mort astrologue. Enfin, tout porte à croire que l’exemplaire de la Royal Academy of Arts de Londres du Parallèle de l’architecture antique et de la moderne de Roland Fréart de Chambray, publié en 1650, soit celui encore chez Claudine en 1697, puisqu’il porte à la plume l’étonnante dédicace : « Pour mon cher Patron Monsieur Stella ». Il faut décidément revenir sur l’image d’un Stella « débile et valétudinaire » (Charles Blanc), fragile et maladif, qui avait fait dire à Dezallier d’Argenville : « on peint son caractère, le sien étoit froid et languissant ». L’effort de mesure et de puissance, progressivement mises en place par l’artiste, est un cheminement d’autant plus singulier qu’il émane d’un homme aussi joyeux que le buveur dessiné dès 1619, aujourd’hui à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ce n’est qu’au soir de sa vie qu’il entreprend la Passion que d’anciens faussaires ont voulu donner à Poussin, longue méditation en trente stations sur la destinée humaine dans ce qu’elle peut avoir de plus terrible, mais aussi acte de foi, de confiance. Lui à qui son ami Poussin avait demandé dix ans plus tôt de renoncer à un Portement de croix en raison des pensées que cela l’obligerait à avoir pour une juste représentation du sujet devait avoir une grande force de caractère pour entreprendre, pinceau en main, un véritable chemin de croix. |

|

Nicolas Poussin, L'été, ou Ruth et Booz, 1660-1664. Toile. 118 x 160 cm. Louvre. |

|

Jacques Stella, Le branle, 1654-1656. Toile. 50,5 x 62 cm. Coll. Part. |

|

|

Jacques Stella, La girandola di Roma..., 1633. Croquis de la lettre à Langlois. Paris, Institut Néerlandais |

Jacques Stella, La mort astrologue, 1648. Dessin. Coll. Part. |

|

|

Jacques Stella, Christ au jardin des oliviers. Dessin. Louvre |

Le portement de croix. Loc. inconnue. |

|

Qu'elle

se soit sans doute forgée dans l’adversité

ne doit donc pas occulter un tempérament

singulier. De ce point de vue, c’est l’étude

des documents rattachables à la période italienne,

celle au cours de laquelle mûrit son art, qui aura été

la plus féconde. Qu’il s’agisse de circonvenir ses

liens avec le milieu intellectuel romain, autour des Barberini, suivre les pistes, souvent négligées, des éditeurs, ou évaluer

ses rapports avec les artistes, peintres et sculpteurs qu’il

fréquente à l’Académie de Saint-Luc ou

graveurs qui le traduisent pour l’édition, elle a permis

d’apprécier les appétits de l’artiste, ses

tentations comme ses refus. Je reviendrai bientôt sur cet

aspect car je me suis rendu compte dernièrement que cela

pouvait s’inscrire dans une histoire familiale favorable à

sa réception; mais c'est encore son

caractère sociable qui lui a permis de

s’occuper de l’enseignement au sein de l’institution,

ou de participer à l’organisation de ses célébrations, avant de se voir remettre un cadeau pour mission de bons offices.

Très vite, Stella a affirmé ses prédilections, imprimant et colorant les sujets qui pouvaient lui être demandés, dont les répétitions avec variantes attestent le succès dès Rome (et sont source de casse-tête pour le catalographe). Non pas seul, mais plus qu’aucun autre, il aura contribué à transformer l’illustration de livres, en donnant notamment à leurs seuils, en Italie vers 1630, comme à Paris vers 1640, l’aspect d’un tableau. Il a collectionné les peintures – pas seulement celles de son ami Poussin – et figure parmi les premiers amateurs, sans doute, à avoir accordé pareille attention aux dessins. Tout ceci, et d’autres choses encore, participent de sa personnalité, et contribuent à nourrir son art. Aussi, construire le catalogue de son œuvre, c’est suivre les voies, y compris celles sans issue, ou plutôt sans lendemain, d'une création née de son « grand amour pour la peinture » (Félibien). Sylvain Kerspern, Melun, février 2018 |

|

Troisième version, de 1629, d'un sujet rare, La tentation de saint François. Coll. part. |

|

|

|

Le triomphe de Stella en France, et deux variations (1641/1642 - 1645 - 1649). |

| L’architecture des œuvres datées. |

|

La constitution d’une biographie chronologique passait par le

relevé systématique des peintures, dessins et gravures

datées. Si Stella n’a pas bénéficié

d’une fortune critique favorable, il avait, en quelque sorte,

pris les devants en signant et datant volontiers, et ce très

tôt. J’ai pris le parti de mettre en ligne d’abord

les ouvrages en question, afin de suggérer une première

approche de l’évolution de son style, que les autres

devront ensuite compléter – en dehors de ceux à

Florence, section laboratoire de l’ensemble où les uns et les

autres ont été présentés ensemble dès

le départ.

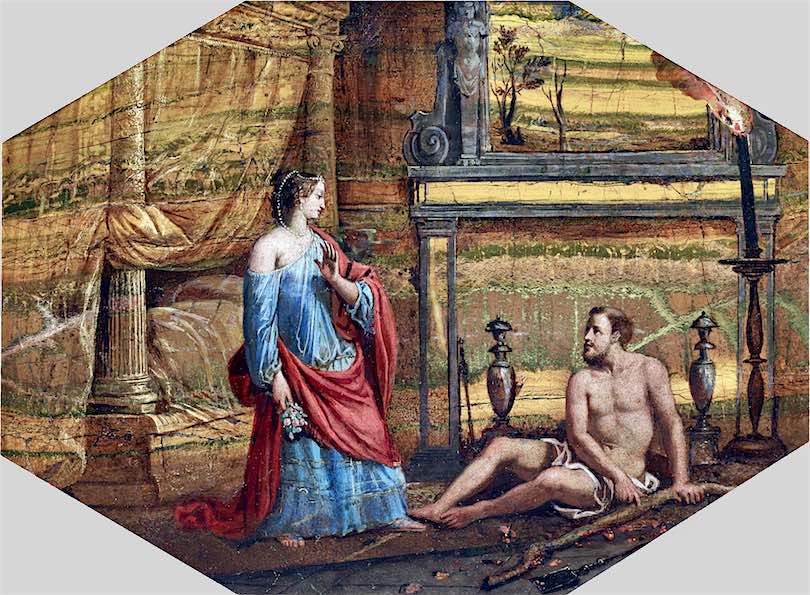

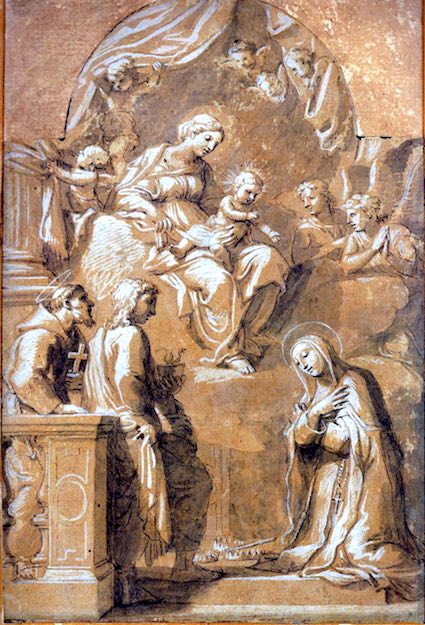

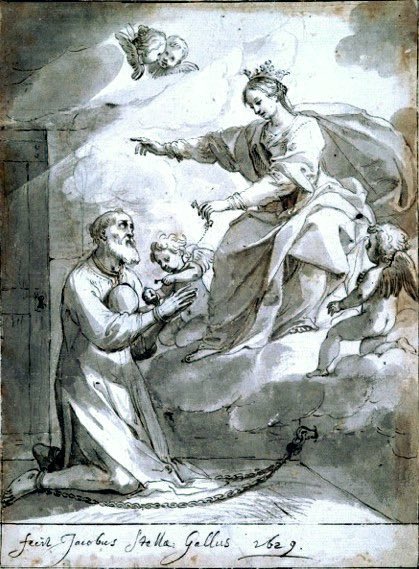

Nul ne peut prétendre à être, dès maintenant, exhaustif – j’ai déjà fait des ajouts au gré des réapparitions, telle La tentation de saint François de 1629 – et il faut aussi, toujours, s’interroger sur la juste lecture de la date, sur lequel le passage du temps et les restaurations peuvent agir. Le cas du retable de Saint Elisabeth de Hongrie en est le meilleur exemple. Sa redécouverte dans l’église Saint-Symphorien-de-Montreuil proposait celle, impossible, de 1614 ; un dessin le copiant, celle de 1645, un autre formant ricordo, 1654 ; il peut donc y avoir doute sur les deux derniers chiffres. J’ai parfois pris le par(t)i, malgré l’absence de lecture personnelle des inscriptions, de cataloguer l’oeuvre à la date lue par d’autres, dans la mesure où elle n’entrait pas en contradiction avec la chronologie telle que je la concevais. A mesure que s’affine mon appréciation de l'évolution de son style, le doute s’est affirmé pour le retable en question et j’ai décidé de ne pas l’inclure parmi les œuvres aux dates incontestables déjà mises en ligne. Le cas est semblable pour le tableau de Montpellier, passé en vente avec un point d'interrogation sur le dernier chiffre de la date, qui a été lue depuis 1633. Les images que j’ai pu en avoir me laissent sceptique, et je m’interroge sur la pertinence de le placer à proximité des autres témoignages de cette année ; or le début des années 1630 est une période capitale dans la maturation de son style, d’autant que l’année en question est encore celle au cours de laquelle Stella semble répondre favorablement à la sollicitation du roi d’Espagne, avant de se retrouver en prison. Par le fait, on en trouvera la notice et mon argumentation dans cette page-ci. |

|

|

|

|

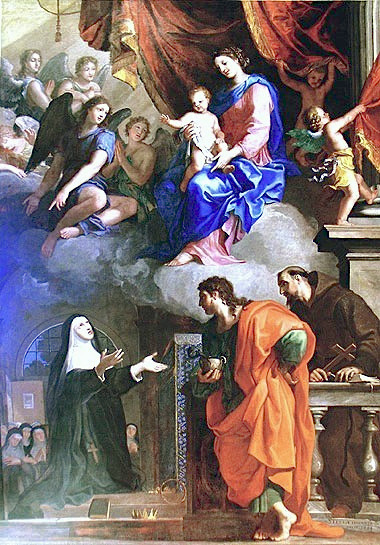

Apparition de la Vierge, l'Enfant, st Jean et st François à ste Élisabeth de Hongrie. 1644? 1645? 1654? |

Dessin. Nancy, Musée des Beaux-Arts. | Toile. Versailles, église Saint-Symphorien-de-Montreuil. | Dessin. Naguère galerie Éric Coatalem. |

|

|

|

Oeuvres datées : quelle fréquence, et pourquoi ? |

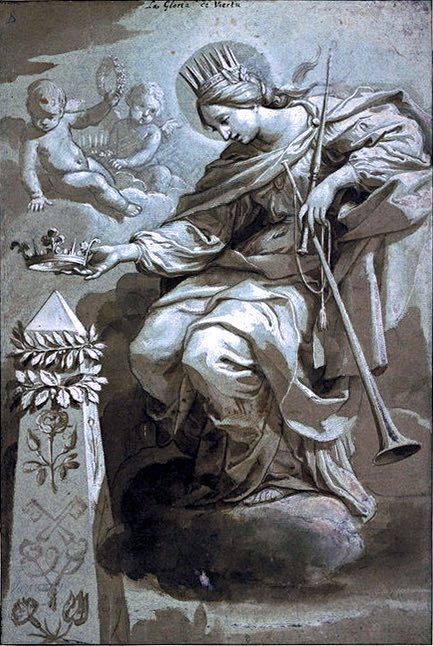

La gloire de vertu, dessin.

Louvre. 1633 |

Sainte famille, saint Jean et un agneau, toile.

Montpellier, Musée Fabre. 163(3?). |

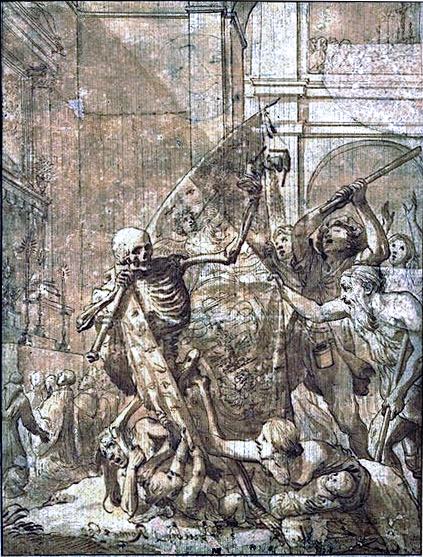

Allégorie sur l'agonie du cardinal Borghese, dessin.

Louvre. 1633. |

|

Cela fait partie des hésitations sans doute accrues par le

choix fait de pages rassemblant deux ou trois années, tout au

plus ; mais c’était, je pense, répondre de

la meilleure des façons au soin de l’artiste lui-même

sur ce point. Car le bilan statistique de ce qui a déjà

été mis en ligne révèle, sur la centaine

de dates apposées, un tiers pour la période italienne

(1616-1634), mais avec des ensembles importants : les camayeux,

la suite sur Girolamo Miani, les illustrations pour le Breviarium

romanum.

L’étude des gravures sur bois, couvrant l’histoire spirituelle, chrétienne, de l’humanité en plus de cent images, a fait l’objet d’un traitement de grande ampleur en plusieurs pages sinon exhaustives du moins attentives, et de la publication la plus extensive jamais réalisée, puisque couvrant tout ce qui a pu en être repéré à ce jour. En France encore, les productions pour l’édition donnent de la consistance aux ouvrages datés, avec les suites pour les livres de Tristan ou les illustrations pour l’Imprimerie royale, sans parler des grandes suites finales, dont la Passion en trente tableaux. J’arrive ainsi, pour les seuls ouvrages datés, à une moyenne dépassant les 2 notices par an. Les périodes encore lacunaires sont les années avant 1618, 1628, 1634 (son activité diminuant par le départ de Rome), 1636, 1638 et 1653 (date que Pierre Rosenberg croyait deviner en 1982 sur l’Enlèvement des Sabines). On ne s’étonnera pas de constater la faible proportion en inédits, si ce n’est son travail pour l’édition, même si les découvertes restent possibles, comme ladite Tentation vient de le prouver. Certaines années sont plus riches que d’autres, particulièrement 1633 : Stella, invité par le roi d’Espagne, aura sans doute été d’autant plus motivé à perpétuer son souvenir dans la Ville Eternelle. Certaines périodes constituent manifestement des phases d’activité intense : 1622-1625 ; 1629-1633 ; 1639-1645 ; 1652-1657. Au début et à la fin de sa carrière, c’est avant tout à son initiative, matérialisée dans les Camayeux et dans les suites testamentaires pour partie destinées à la gravure des nièces. Les deux phases intermédiaires concrétisent la réception de son art, et son succès, à Rome puis à Paris. |

|

|

|

1622/3-1625 | 1629-1630 | 1631-1632 |

|

|

|

Vignettes pour l'Imprimerie royale, 1639-1644 | Une parmi la quarantaine d'illustrations pour un livre de Tristan, 1644-1646 | Un des trente sujets de la Passion, 1655-1657 |

|

L'enlèvement des Sabines de Princeton : 1653? |

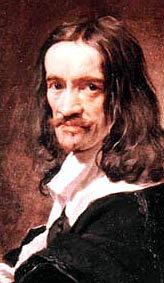

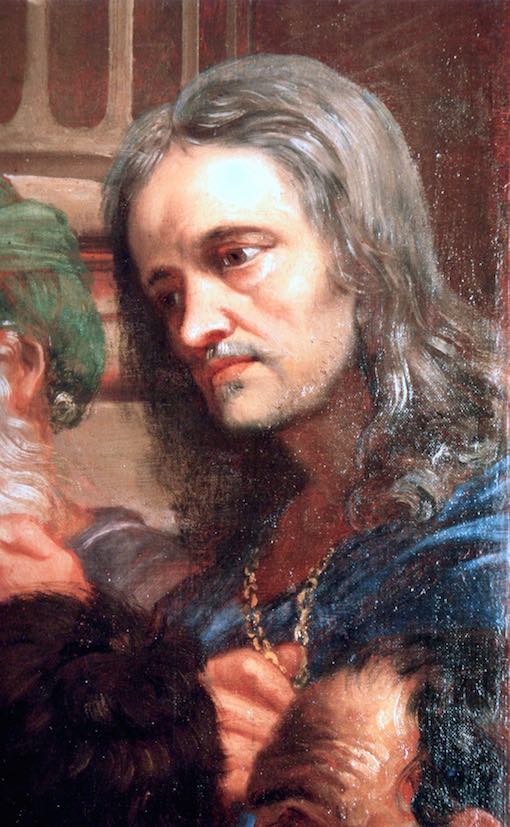

| On peut s’interroger sur la fréquence avec laquelle Stella date (et plus encore signe, soit dit en passant) ses ouvrages. Il faut sans doute la mettre en regard des nombreux autoportraits qui jalonnent son parcours (ci-contre) : dès 1621 dans la gravure du Tribut, dans la gravure par Jérôme David de son Assomption (sans doute vers 1627), dans la miniature pour le roi d’Espagne de 1633, dans les tableaux de Vic-sur-Seille et de Lyon, dans le retable de Provins, et sans doute encore ailleurs, comme dans les camayeux ou dans les suites tardives de la Passion, selon le témoignage du catalogue de vente de Peter de Masso, et de la vie de la Vierge – selon moi… Point de complaisance – qui pourrait le croire devant les autoportraits français ? - mais la volonté, assumée, de s’inscrire dans l’histoire, et une histoire avant tout personnelle, dont son effigie avec sa mère serait la clé. Cela explique tout à la fois les héritages assumés, familiaux comme culturels, et proposés à ses héritiers, les Bouzonnet. Cela suppose aussi une perpétuelle conscience de ses recherches, de son travail, et le besoin d’en faire un bilan régulier, ou du moins de considérer tel ou tel de ses ouvrages comme un point d’étape. |

|

|

|

|

En Italie |

|

|

|

|

En France |

| Formes de l’intention et chronologie. |

|

Les données statistiques, dans leur sécheresse,

pourraient masquer un parcours stylistique, sensible, complexe, en

particulier en Italie - mais pas seulement. Il révèle les permanences et les transformations des formes de

l’intention manifestées dans un travail de la main évolutif,

qui se cherche beaucoup au début, puis, ayant assis son

style, taille et retaille le fruit de ses recherches, sans jamais

cesser d’interroger le paysage artistique alentour ;

Poussin, soit, mais certes pas dès son arrivée à Rome et parmi une multitude d’autres au long de son

parcours : notamment Callot, Tempesta, Pomarancio, le Cavalier

d’Arpin, Vouet, Guido Reni, Dominiquin, Blanchard, Champaigne,

La Hyre, et, moins attendus, Cortone, Rubens sinon Caravage, sans parler des grands anciens, de l'antique à Raphaël, Léonard ou Corrège… Ce qu'il faut prendre non pour une forme de perméabilité, voire un manque de personnalité, mais bien comme un autre témoignage de son grand amour pour la peinture.

De fait, parmi les constantes de son art, on relève volontiers le goût pour l’enfance, l’attention à la gestuelle la plus naturelle et familière comme élément rhétorique, outil discursif, le souci de la mesure dans l’animation de la composition, le sens du détail scrupuleux et une distance qui peut aussi bien prendre la forme de l’humour qu’inviter à la méditation, à la réflexion sur le sujet proposé ; c’est sans doute une des principales différences d’avec Poussin que ce refus d’une forte adhésion avec l’un ou l’autre des protagonistes, même si les dernières années pourraient laisser croire à des accents moins sereins ou enjoués et plus inquiets. En fait, ce serait une erreur que de voir dans son ultime Passion le reflet d’une âme tourmentée : Stella se sait malade, aux portes de la mort, et il s’agit, tout au contraire, du témoignage d’une confiance par-delà les épreuves concrétisées dans les honneurs reçus, et qu’il met en parallèle à la Vie de la Vierge en 22 sujets, laquelle peut passer pour un ultime hommage à sa mère. |

|

Dans ses pratiques, il faut encore signaler notamment le recours à

l’inversion dans la mise en place d’une composition et la

répétition de motifs agrémentant ses ouvrages.

Ceci complique singulièrement le travail du catalographe,

confronté à des dispositions voisines mais de dates

clairement distinctes. Il faut chercher d’autres biais pour

élaborer une chronologie sinon parfaitement exacte, du moins

suffisamment convaincante. La complexité de cette

problématique peut être mise en lumière pour des

ouvrages dont il n’y a pas lieu de douter de la

contemporanéité, par exemple pour les peintures

destinées au Palais-Royal et, plus généralement,

celles des années 1644-1645.

Il y a de quoi s’étonner de la singularité de La naissance de la Vierge de Lille, signée et datée de 1644, par le choix de montrer un bâtiment en coupe ou la vigueur des attitudes associée au vocabulaire à l’antique. En comparaison, L’enfant Jésus retrouvé par ses parents dans le Temple, de 1645, semble en retrait, renouant avec un certain maniérisme des poses, pour la Vierge ou pour le motif du personnage de dos, dans l’ombre, au premier plan, qui remonte aux gravures pour le Bréviaire d’Urbain VIII. Et comment le concilier avec le monumental Baptême du Christ aujourd’hui dans l’église parisienne de Saint-Louis-en-l’Île, peint la même année? Plusieurs paramètres doivent ici entrer en ligne de compte. Il faut d’abord prendre conscience des enjeux d’une œuvre dans l’esprit d’un peintre de ce temps. On ne peut négliger, par exemple, l’information donnée par Poussin sur le nombre de personnages, qui influe sur le prix. De ce point de vue, Stella a manifestement mis sa plus grande ambition au Palais Royal dans La naissance de la Vierge ; le tableau précède L’enfant Jésus retrouvé, et dans un contexte de mise en concurrence, on mesure l’effort de notre artiste. S’est-il, pour autant, relâché en 1645 ? Jacques avait déjà traité le sujet au Noviciat dans un chef-d’oeuvre reconnu, que sa commanditaire ne pouvait ignorer, ce qui modifiait l’enjeu de cette nouvelle version, au même titre que l’inscription dans un cycle dédié à la Vierge, qui faisait d’ailleurs de La naissance de la Vierge une mise en scène de la sainte patronne de la régente destinataire… Voilà un élément d’appréciation sur les formes de l’intention : il faut pouvoir déterminer au plus près cette dernière. Ensuite, il y a les usages propres au peintre étudié. Sur ce point, le témoignage de Félibien nous est précieux. Il indique : « Le plus souvent il disposoit tout d’un coup ses sujets sur la toile même, sans en faire aucuns desseins, particulièrement lorsque les figures n’étoient que d’une grandeur médiocre. »La formule est sans doute excessive, tant il existe de préparations dessinées. On peut croire qu’il suive le témoignage des Bouzonnet qui l’informèrent, non sans une admiration peu objective et sur une période déjà tardive au cours de laquelle, effectivement, on peut penser que Stella ait eu moins besoin de coucher sur le papier ses idées, surtout pour des sujets déjà rebattus. Il faut tout de même noter que pour le retable de Provins, énième version du Christ enfant retrouvé par ses parents dans le temple, nous disposons d’un dessin, sans doute attaché, initialement, au marché perdu de juillet 1654, qui le rendait nécessaire. En fait, il se peut que la remarque du biographe soit à mettre en relation avec le constat du remploi de certains groupes de figures d’une composition à l’autre. Je l’ai déjà relevé pour Sémiramis/Bérénice (1637 ; Lyon, Musée des Beaux-Arts) et Le mariage de la Vierge (Toulouse, Musée des Augustins), mais surtout pour ce qu’il est convenu d’appeler des tableaux d’architecture, un Mariage d’Hercule et un Alexandre au tombeau d’Achille (plutôt que Mucius Scævola) – lui-même lié, par ce biais, à la Sainte Anne pour le château de Saint-Germain, aujourd’hui au musée des Beaux-Arts de Rouen. Par rapprochement avec une autre remarque de Félibien soulignant la grande pratique de Stella en matière d’architecture, on peut envisager la méthode de travail dans ce genre particulier, et comment comprendre les propos du biographe : il s’attache à l’histoire, qui ne nécessite pas, dans la distribution des personnages, de dessin d’ensemble préalable ; ce qui ne veut pas dire que l’artiste ne médite pas pour autant sa composition, ne serait-ce que par la pensée. Il se sert simplement d’une typologie des attitudes pour introduire commentaires et autres péripéties autour du sujet principal. Si on pouvait se douter que Stella travaillait différemment selon qu’il peignait un tableau de chevalet ou un grand ouvrage, Félibien nous permet donc de savoir en quoi. L’historien de l’art ne saurait négliger cette part qui peut tenir de la routine – mais une routine assumée, consciente, efficiente - dans le processus évolutif de la création. Le rapprochement que j’ai fait entre les suivantes de Bérénice (Lyon) et Le mariage de la Vierge ne peut avoir valeur chronologique que parce que le traitement de la forme, la touche, et le coloris sont très proches. Celui du mendiant de la Sainte Anne de Rouen et de l’Alexandre montre une transformation de l’une à l’autre de l’attitude lui conférant une tension héroïque que le changement de sujet seul ne saurait expliquer : le tableau pour Saint-Germain date du temps de Louis XIII – selon moi vers 1638 – quand celui d’histoire antique relève de la régence d'Anne d'Autriche, vers 1645 voire un peu après. |

|

La

naissance de la Vierge, 1644. Huile sur bois. Lille, Musée des Beaux-Arts |

|

|

L’enfant Jésus

retrouvé par ses parents dans le Temple, 1645. Bois. Lyon, Musée des Beaux-Arts |

Le baptême du Christ, 1645. Toile. Paris, église Saint-Louis-en-l’Île |

|

|

Le mariage de la Vierge. Toile. Toulouse, Musée des Augustins |

|

Le vœu de Bérénice, 1637. Ardoise. Lyon, Musée des Beaux-Arts |

| C’est ce travail qui est nécessaire à la constitution d’une chronologie : à partir des ouvrages datés sans ambiguïté, déterminer les critères qui vont dessiner l’évolution de l’artiste au gré des différentes périodes traversées, en s’appuyant sur le jeu des formes et des couleurs, et leur efficience dans la restitution du sujet. Ils peuvent changer : le coloris italien est différent de celui pratiqué en France, en sorte que le critère est moins important au sein d’un même environnement. Il faut, de fait, bien connaître le contexte, savoir s’interroger devant une œuvre et, selon l’expression juste de Paola Bassani Pacht, sur ce qu’elle révèle de ce qu’il a vu. |

| Un cadre pour réviser la chronologie. |

|

La mise en ligne des ouvrages datés de Jacques Stella suivant

cette approche, pour esquisser son évolution stylistique, m’a

conduit à quelques révisions par lesquelles je voudrais

terminer ce bilan intermédiaire. La première concerne l’ampleur de

l’entreprise des Camayeux. Jusqu’ici, la datation

se limitait aux deux années 1624-1625, selon les dates portées

sur deux d’entre eux, l’une intégrée à

l’empreinte, l’autre posée à la plume. La

chronologie affinée de ces années demande une page plus

large, et des débuts sans doute peu après l’arrivée

à Rome (1622/3-1625).

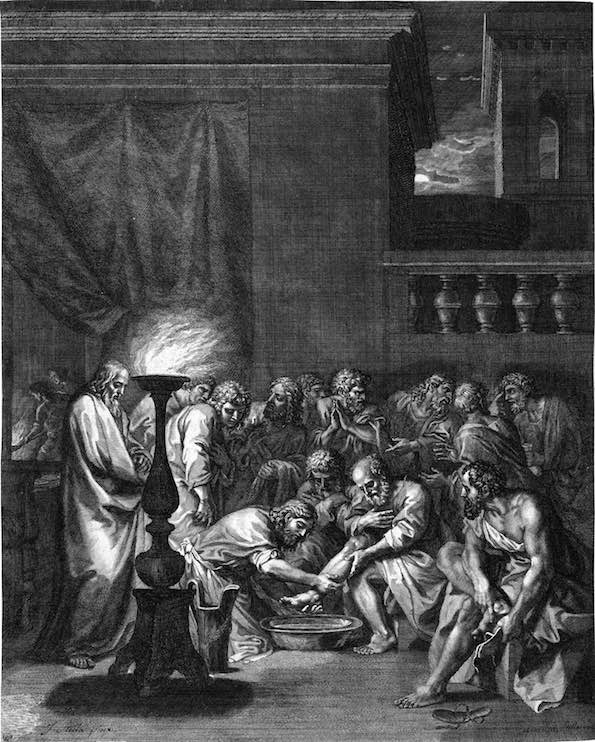

La redécouverte de la destination de certaines des feuilles de la Yale University pour une vita d’Emiliano Miani, autrefois réunies comme illustrations de celle de Filippo Neri, a conduit à s’interroger sur leurs datations respectives : il est vraisemblable que celles effectivement dédiées au fondateur de l’Oratoire soient quelque peu antérieures à celles clairement datées de 1629-1630. Les premières, de fait, n’ont pas été mises en ligne en même temps. Entre les deux, les ouvrages de 1625-1628, notamment les peintures, montrent un artiste qui se cherche, bousculé par le paysage artistique romain, l’héritage comme l’actualité, interrogeant les grands ancêtres, Raphaël, Michel-Ange, les Carrache, notamment, et ses contemporains Lanfranco, Reni, Elsheimer, Vignon, Fetti, le cavalier d’Arpin… Il s’y laisse encore aller, parfois, à une forme de sentimentalisme très en vogue, dont il s’écartera progressivement autour de 1630, au profit d’une restitution toujours plus franche et mesurée de l’histoire, plus sensible à l’héroïsme du Dominiquin qu’aux langueurs du Guide. Il y retrouve son assise, en fait, déjà perceptible dans les ouvrages florentins. Le travail sur les illustrations et autres ornements pour l’Imprimerie Royale a demandé également beaucoup d’attention et de minutie, dans la recherche de la première apparition d’ornements souvent repris d’un ouvrage à l’autre : il s’agissait notamment de fournir un répertoire de formes parsemant les publications de la couronne, dont le remploi sur des décennies fut fréquent. Dans ce domaine, il a précédé et inspiré Charles Errard et Charles Le Brun, avec une fécondité dans l’imagination au moins aussi vive, sinon supérieure. Au fil des années, de 1639 à 1644, principalement, on voit se mettre en place un vocabulaire artistique toujours plus sévère dans sa référence à l’antique qui ouvre la voie de l’ « atticisme » de la Régence dont il est, au fond, le principal instigateur. Les dernières sections du catalogue des œuvres datées, de la Régence aux ultimes années, pour l’historien de l’art, sont sans doute les plus prenantes. Si on ne peut que s’émouvoir de lire Poussin témoigner avoir quitté ses pinceaux, il faut aussi, avec Félibien, s’étonner de la prodigieuse activité que son ami Stella, tout au rebours, déploie jusqu’à son dernier souffle, avant de s’aliter pour mourir six jours plus tard. L’assurance de ses revenus, la présence de sa famille autour de lui, dont ses nièces et neveux, qu’il forme, les incertitudes politiques et la crise même de la Fronde, en particulier en 1650-1652, auraient pu l’inciter à ralentir son activité ; il n’en est rien, car l’essentiel de ce qu’il réalise alors prépare sa succession. C’est peut-être dans cet esprit qu’il durcit sa facture comme pour lui donner la consistance de la statuaire, et la persistance de l’antique, rivalisant aussi avec les grands maîtres de la Haute Renaissance, Raphaël, Michel-Ange, Corrège, Léonard, Giulio Romano, et peut-être aussi un Dürer au travers de ses dernières grandes suites. Stella s’y place devant une Histoire qui ne l’aura pas ménagé, depuis. J’espère que ce qui a déjà été mis en ligne et l’achèvement progressif de son catalogue raisonné sur ce site répareront une injustice qui n’a que trop duré. Sylvain Kerspern, Melun - juin 2019 |

|

La Madeleine aux pieds du Christ. « Camayeu ». BnF. 1622? |

|

Le lavement des pieds. « Camayeu ». BnF. 1624/5? |

|

|

Saint Philippe de Néry souvant le marin Andrea, vers 1627? Dessin. Yale University |

La Vierge apparaissant à Girolamo Miani en prison, 1629. Dessin. Yale University |

|

|

L'ange de saint Mathieu, gravé par Daret, 1640 BnF |

L'ange de saint Mathieu, gravé par Daret, 2è version, 1642 BnF |

|

|

La fuite en Égypte, vers 1655-1657 Dessin. Metropolitan Museum |

Le Christ devant Pilate, 1656-1657 Toile. Localisation inconnue |

|

Bibliographie : * Jacques Thuillier, «Poussin et ses premiers compagnons français à Rome» in Colloque Nicolas Poussin. Paris, 1958. Actes publiés sous la direction d’André Chastel, 1960, t. 1, p. 96-116. * Pierre Rosenberg, Peintures françaises du XVIIè siècle dans les collections américaines, Paris-New York-Chicago, 1982, n° 101 * Sylvain Kerspern, « Jacques Stella, ou l'amitié funeste », Gazette des Beaux-Arts, octobre 1994, p. 117-136. * Catalogue d’exposition Jacques Stella (1596-1657) Lyon-Toulouse 2006 (contributions de Fabienne Albert-Bertin, Anne-Laure Collomb, Isabelle Conhihout, Isabelle Dubois, Philippe Durey, Sylvain Laveissière, Lauren Laz, Mickaël Szanto, et, en filigrane, de Gilles Chomer). * Jacques Thuillier, Jacques Stella (1596-1657), Metz. * Sylvain Kerspern, catalogue raisonné en ligne des oeuvres de Jacques Stella, table mosaïque de l'ensemble; mises en ligne des oeuvres datées, octobre 2013 - mars 2017; complément pour la période italienne et l'interméde lyonnais, février 2018 - septembre 2019 |

| Courriels : sylvainkerspern@gmail.com - sylvainkerspern@hotmail.fr. |

|

Vous souhaitez être informé des nouveautés du site? C’est gratuit! Abonnez-vous!

Vous ne souhaitez plus recevoir de nouvelles du site? Non, ce n’est pas payant... Désabonnez-vous.... Site hébergé par Ouvaton |